ひと昔前までは非常に高額だった3Dプリンターですが、 最近では数万円で購入できるモデルも増えてきました。

データから物体を3次元で造形することができる3Dプリンターは、近年コストが下がったばかりではなく、できることも大幅に広がってきており、製造業を中心とした企業や、個人にも着実に普及してきています。

今回は3Dプリンターの魅力や可能性についてお伝えしたいと思います。

3Dプリンターとは?

3Dプリンターとはその名の通り、物体を3D(立体)で印刷(造形)することが出来る装置のこと。

つまり、様々な工程を経由せずにものを作れる、小さな工場のような装置です。

基本的に設計図となる3Dデータがしっかりしていれば、複雑な形状の物体でも自動で造形することができ、扱える材料はプラスチックなどの樹脂だけではなく、金属やガラス、コンクリート、食材、生きた細胞までさえも広がってきています。

製造業にあまり関わりのない人の多くにとって、3Dプリンターというワードを耳にするようになったのは比較的最近のことではないでしょうか?

実は3Dプリンターの歴史は意外と古く、1980年代には既に企業向けの製品が実用化されていました。

しかし、当初は造形できるモデルのサイズも限られており、造形精度もあまり良くはありませんでした。

また、3Dプリンターが読み込むモデルのデータ作成にも特殊な技術が必要だったのです。

近年ではセンサー精度、ソフトウェアのモーター制御技術も進歩し、実用化当初に比べれば格段に性能が向上しました。

また、3Dデータを作成するためのソフトウェアである”CAD”も広く普及し、さらには”3次元スキャナー”と呼ばれる、物体の形状をそのままデータとして取り込むことができるような装置も登場し、様々な業界で広く活用されるようになりました。

どうやって立体物を作る?

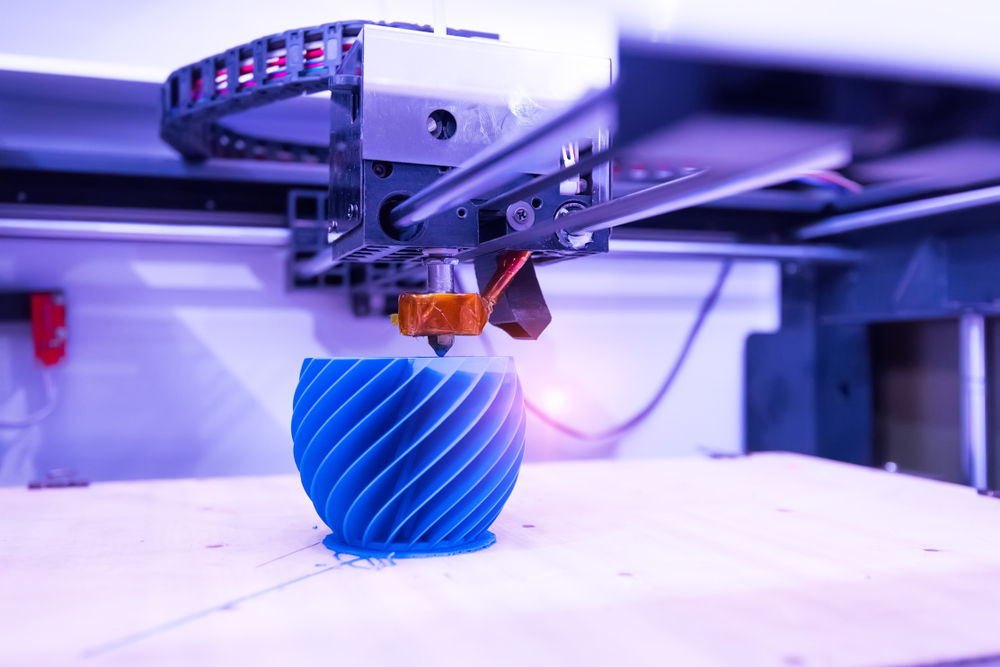

まずは、3Dプリンターがどのようにして立体物を作り出すのかを見ていきたいと思います。

3Dプリンターは、簡単に言うと”材料を1層ずつ積み上げる”ことで立体物を作ります。

材料を出力する部分を”ヘッド”と呼び、これが形状のデータに基づいて材料を吐き出しながら動き、その材料が固まると1層が完成します。

固まった材料の上でヘッドが動いてさらに材料が積み上げられ、このサイクルを繰り返すことで立体物を形にしていくのです。

これを”積層方式”と呼び、ほぼ全ての3Dプリンターに共通する造形方式です。

通常立体物を作る方法として、金属の塊を削って部品を作る”切削加工”や板状の金属を曲げる”板金加工”、金型に溶けた金属を流し込んで形を作る”鋳造”などがありますが、それぞれ製作可能な形状に制限があったり、複雑な形状になるとコストが上がってしまうというデメリットがあります。

しかし、3Dプリンターの積層方式は材料の薄い層を積み上げていく方式のため形状の複雑さに制限がなく、またしっかりとしたモデルのデータがあれば全て自動で立体物を造形することができるのです。

3Dプリンターの造形方式の違い

3Dプリンターが材料の層を積み上げる(積層方式)ことで立体物を作ることはわかりましたね。

実は積層方式の中にもいくつかの造形方法があり、それぞれメリット、デメリットが存在します。

熱溶解樹脂積層法(FDM法)

ヘッドを加熱して材料を溶かしながら少しずつ出力し、立体物を造形する方法です。

出力された材料はヘッドから出たあと冷え固まることでまた元の固体に戻ります。

扱える材料は、熱で比較的溶かしやすいプラスチックなどの樹脂が中心で、構造の単純さや安全性の高さから、企業向けから個人向けまで多くの製品で採用されている造形方法であり、コストも低く抑えられるというメリットがあります。

最近では改善されてきていますが、他の方法に比べると仕上がりが荒いことがあり、造形物の層が目立ったり乱暴に扱うと層が剥がれてしまうことがあるというデメリットもあります。

インクジェット法

紙に印刷するインクジェットプリンターのように、液状化した材料をヘッドから吹き付けて造形する方法です。

樹脂は光硬化性のものが使用され、吹き付けられた後に紫外線などを当てることで硬化します。

FDM法に比べると1つの層を薄くすることができ、より細かいモデルを高精度な仕上がりで作り出すことができます。

しかし、内部構造が複雑で高額になってしまうことが多く、どちらかというと企業向けの製品に採用されることが多い方法になります。

光造形法

光硬化性の樹脂が入った容器に紫外線などの光線を当てて造形する方法です。

樹脂が硬化すると容器が移動(上昇下降)して次の層を造形するサイクルを繰り返します。

3Dプリンターとしては一番最初に開発された造形方法であり、非常に細かいモデルであっても詳細に作り上げることが可能です。

こちらも複雑な構造で高額になることが多く、材料の扱いも難しいため企業向けの製品によく採用される方法です。

粉末焼結法

粉末になった材料にレーザー光線を照射し、熱によって粉末が固まる”焼結”という現象を利用した造形方法です。

樹脂だけでなく金属も扱うことができ、コストも比較的低く抑えることができます。

製造業などの産業向け製品に広く採用されている方法です。

ひと口に3Dプリンターと言っても様々な造形方法があることがわかりましたね。

3Dプリンターが活躍する業界

データとして存在する立体物を現実世界で形にすることができる3Dプリンターですが、主にどのような業界で利用されているのでしょうか?

その一例を見ていきましょう。

製造業

やはり”ものづくり”という点から3Dプリンターが最も多く利用されるのは製造業です。

特に製品の”試作”段階で使用されることが多く、例えば自動車や家電のデザインを決めた後に、実際に形にしてみてイメージと違わないか?などの検証に利用されています。

形を確かめるためだけであれば、わざわざ試作のために本物と同じ部品を作るより、安く早く仕上げることができるわけですね。

また、最近では3Dプリンターの高性能化により、試作ではなく実際の製品製造に利用されることも増えてきました。

先に紹介した粉末焼結法などの金属3Dプリンターにより、鋳物などと同等の精度や強度を持つ部品を作り出すことも可能になってきており、特に形状が複雑な部品を少数生産する場合などにその威力を発揮しているようです。

製造業では今後もますます活用が広まっていくでしょう。

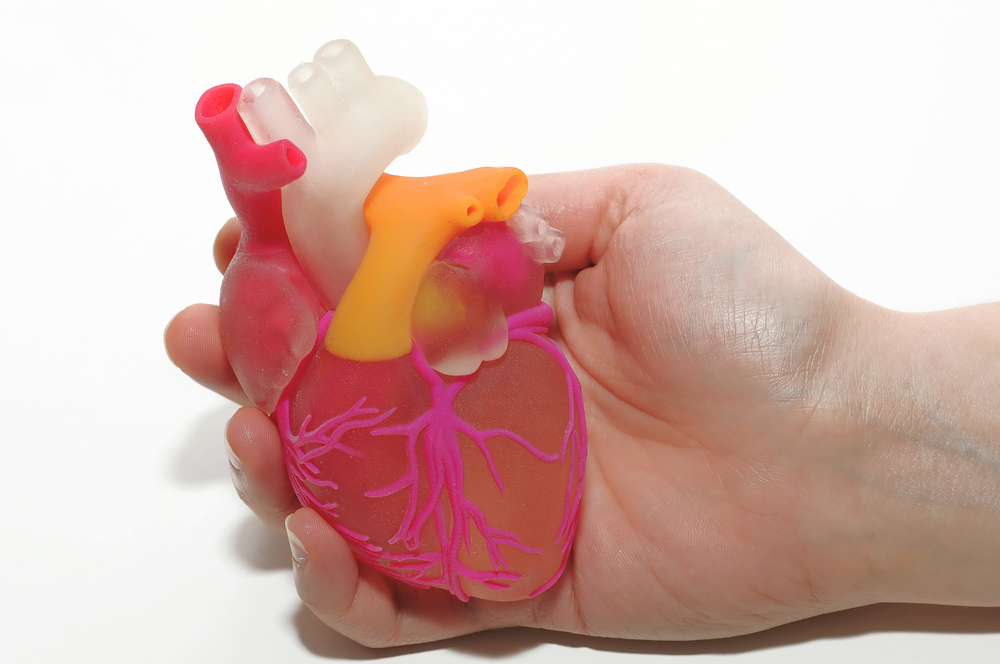

医療

一見無縁に思える医療の現場でも3Dプリンターが活躍しています。

例えば外科医が手術を行うとき、患者のMRIやレントゲン画像をもとにして体内の状況を事前にシミュレーションするわけですが、実際に手術を行うとイメージと違っていたということがよくあります。

そこで、MRIなどのスキャンデータから患者の臓器や腫瘍などの形状を3Dプリンターで造形し、それを使ってシミュレーションすることで、外科医は事前に患者体内の明確な状況を把握できるというわけです。

また最近では本物の臓器を3Dプリンターで作ってしまおうという研究も行われています。

iPS細胞などの幹細胞を分化させて臓器細胞にし、ヘッドから生きた細胞を吹き付けて臓器を製造しようという試みです。

人間の臓器を作り出す方法として、クローン技術や家畜の体内で培養する方法なども研究されていますが、もし3Dプリンターでそれが実現できれば、より高速で低コスト、そして人道的な方法になるでしょう。

建築

建築設計では”モックアップモデル”という模型を作成して、設計した建物のイメージが構想と合っているかを確かめることがよくあります。(自動車の設計などでも使用されます)

手作業でモックアップモデルを作ることは大変な手間と時間を要しますが、最近では意匠を凝らした複雑な形状の建築が増えており、作業時間の増加傾向が顕著になってきています。

そこで、3Dプリンターでモデルを造形することにより、大幅にその作業時間を短縮することができるのです。

時間短縮だけでなく、より詳細なモデルを造形することができるので、設計依頼者へイメージを伝えるプレゼンテーションにも大きな威力を発揮するでしょう。

また、コンクリートを材料として扱える大型の3Dプリンターの開発も行われており、3Dプリンターで本物の橋や家を作ってしまおうという試みも行われています。

もしかしたら将来、オーダーメイドの家を数時間で作り出せるような時代が来るかもしれませんね!

3Dプリンターは社会にどのような影響を与えるのか?

このまま3Dプリンターがどんどん普及していった場合、社会にどのような影響を与えるのでしょうか?

工場が不要になる?

通常工業製品を製作するためには専用の設備が必要になり、それらを工程に合わせて使い分けることで製品を形にしていきます。

しかし、3Dプリンターであれば基本的にどのような形であっても造形することができるので、工場に設備を集約する必要がなくなります。

もちろん造形後に材料表面の色付けなど仕上げを行いたい場合は専用の設備が必要になりますが、将来的には3Dプリンター内で全てが完結するようになるでしょう。

つまり、オフィスや一般家庭を工場にするということも可能になるわけです。

ただし、量産性については従来の切削加工や鋳造の方が優れているので、大量生産品というよりは特殊な製品を少量生産することに向いていると言えるでしょう。

実際の例として、ISS(国際宇宙ステーション)内には3Dプリンターが備えられており、地上からデータを送信して、点検作業などに必要な工具を製造するということが行われています。

設計図となるデータさえあれば、工場がなくても実用可能な製品が作れてしまう実例というわけですね。

犯罪に利用される可能性

すばらしいテクノロジーであっても、使い方を誤れば私たちの生活を脅かす存在になることもあります。

2014年、3Dプリンターを使用して実際に実弾を発射可能な拳銃を作り、製作者が逮捕されるという事件が日本で発生しました。

3Dプリンターが日本で一般的に知られるようになった機会がこの事件であることは皮肉な話です。

3Dプリンターはデータと材料さえあれば物が作れてしまうという画期的なデバイスですが、もし銃の構造に精通したり、武器の設計図を所有している人間がインターネット上でデータを流通させれば、個人で武器や兵器の製造が出来てしまう可能性もあるのです。

2014年の事件では樹脂製の拳銃が製造されましたが、現在の最新式の金属3Dプリンターを使えば、フライス盤やプレス加工機などがなくても十分な加工精度や耐久性を持った銃を作ることも不可能ではありません。

また武器以外にも、著作権や特許を無視して様々なコピー商品を手軽に作ることができてしまうという問題もあります。

過度な規制はテクノロジーの発展を遅らせる足枷になってしまいますが、法整備や使用者のモラル向上も3Dプリンターの普及拡大と同じくらい重要な課題なのです。

まとめ

今回は3Dプリンターの魅力や可能性についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

様々な可能性を持つ3Dプリンターですが、決して魔法の道具というわけではありません。

しかし、他のテクノロジーと同様着実に進歩を続けており、いつかは何でも作り出せる魔法の道具のような存在になるのかもしれませんね。

私は料理やお菓子を作ってくれる3Dプリンターがあれば、多少高くてもぜひ欲しいです(笑)

今後も未来が楽しみになるようなテクノロジーについて、どんどん紹介していきたいと思います!

コメントを残す